2021年05月07日

ピザ窯作ろう!【設置編】

そういうワケで!!

ピザ窯の材料が全て揃ったのが4日で、お天気も申し分なかったので、この日に決行することにしました。

いずれちゃんと基礎を打って設置したいと思っていますが、そこは物置小屋との兼ね合いもあるし、ひと先ずお試しということで既に平行がとれてるリビング前のたたきでやってみました。

まずは土台となる重量ブロックを敷きます。

ここはほとんどの動画(以後、基本動画と呼びます)がこのサイズでやってたので真似てみた。

最初は火床となる煉瓦を並べます。

ここは最初に買ったUsed煉瓦使用です。

どの基本動画を見ても18個の煉瓦を並べてましたが、窯を温める時間を考えると大きい窯よりもひと周り小さい方が効率的なのではないかと思い、15個でやることにしました。

その上に3方に壁を積んでいきます。一段目。

二段目は煉瓦同士が互い違いになるように積み上げます。

続いて三段目ですが、基本動画ではもう一段壁を積んでるのですが・・・ここも広いより狭目の方が早く温まるのではないかと思い、壁ではなくピザを焼く焼き床にしました。

大判レンガ2枚使用します。

穴が開いてるのは窯の奥の部分で、ここから上の段へ熱が上昇します。

そして更に壁を積み上げます。

もう一段。

基本動画ではこのあと上にフタをして完成なのですが、ちょいと色んな情報を集め過ぎまして(笑)

窯の中で上昇気流が起こりやすい形状は楕円のドーム型らしいのです。(完全に請売りw)

当然、ドーム型に出来るわけは無いのですが、ただのボックス型より天井は高い方が良いそうな!

更に気流を考えると開口部の手前に煙突があるとより良いだろうと。その方が熱気がダイレクトに前面に出てこなくてピザを焼きやすいと・・・ということを読んでしまったので、ここはちょっとだけオリジナルにしてみました。

もう一段(だけですが)積んでみました。

当然奥が広くて開口部は小さくしたかったのでアングル入れて。

開いてるところは煙突の代わりです

そして最後に屋根付けて(大判2枚)、煙突のベンチレーション調節(が必要かどうかは不明だった)用の煉瓦を置いて完成です。

まずは「こうなんじゃないか?」と思ったことを形にしてみました。

やっぱり“キキのオーブン”みたくしたいなあと思いつつ。

さてさて次はいよいよピザを焼きます。

本当は薪で火入れするのですが住宅地でそれは憚られるので炭でやります。

基本動画をご覧になりたい方は「耐火レンガ ピザ窯」で動画検索して下さい。沢山出てきます。

(一つだけご紹介するのはなんか違うので。ご容赦を。)

次回のピザ焼きへつづく。

ピザ窯の材料が全て揃ったのが4日で、お天気も申し分なかったので、この日に決行することにしました。

いずれちゃんと基礎を打って設置したいと思っていますが、そこは物置小屋との兼ね合いもあるし、ひと先ずお試しということで既に平行がとれてるリビング前のたたきでやってみました。

まずは土台となる重量ブロックを敷きます。

ここはほとんどの動画(以後、基本動画と呼びます)がこのサイズでやってたので真似てみた。

最初は火床となる煉瓦を並べます。

ここは最初に買ったUsed煉瓦使用です。

どの基本動画を見ても18個の煉瓦を並べてましたが、窯を温める時間を考えると大きい窯よりもひと周り小さい方が効率的なのではないかと思い、15個でやることにしました。

その上に3方に壁を積んでいきます。一段目。

二段目は煉瓦同士が互い違いになるように積み上げます。

続いて三段目ですが、基本動画ではもう一段壁を積んでるのですが・・・ここも広いより狭目の方が早く温まるのではないかと思い、壁ではなくピザを焼く焼き床にしました。

大判レンガ2枚使用します。

穴が開いてるのは窯の奥の部分で、ここから上の段へ熱が上昇します。

そして更に壁を積み上げます。

もう一段。

基本動画ではこのあと上にフタをして完成なのですが、ちょいと色んな情報を集め過ぎまして(笑)

窯の中で上昇気流が起こりやすい形状は楕円のドーム型らしいのです。(完全に請売りw)

当然、ドーム型に出来るわけは無いのですが、ただのボックス型より天井は高い方が良いそうな!

更に気流を考えると開口部の手前に煙突があるとより良いだろうと。その方が熱気がダイレクトに前面に出てこなくてピザを焼きやすいと・・・ということを読んでしまったので、ここはちょっとだけオリジナルにしてみました。

もう一段(だけですが)積んでみました。

当然奥が広くて開口部は小さくしたかったのでアングル入れて。

開いてるところは煙突の代わりです

そして最後に屋根付けて(大判2枚)、煙突のベンチレーション調節(が必要かどうかは不明だった)用の煉瓦を置いて完成です。

まずは「こうなんじゃないか?」と思ったことを形にしてみました。

やっぱり“キキのオーブン”みたくしたいなあと思いつつ。

さてさて次はいよいよピザを焼きます。

本当は薪で火入れするのですが住宅地でそれは憚られるので炭でやります。

基本動画をご覧になりたい方は「耐火レンガ ピザ窯」で動画検索して下さい。沢山出てきます。

(一つだけご紹介するのはなんか違うので。ご容赦を。)

次回のピザ焼きへつづく。

2021年05月06日

ピザ窯作ろう!【準備編】

ピザ窯を作りたい!!

なんて、いつから思ったのか・・・

さっぱり思い出せないが、恐らく庭に物置小屋建てたいと資料を読み漁ってた5~6年前だろうと思う。

それから、お友達のご実家にお呼ばれした時に目にした自作窯に狂喜し、お友達の別荘の薪ストーブでピザ焼いて貰って乱舞し。

いつしか物置小屋とピザ窯はセットで考えるようになったのでした。

そんなこと思っただけでなかなか実行に移せないと思ってたし、考えはとにかく物置小屋あってのピザ窯だったので単独はあまり考えていなかったというのが本当のところ。

でもね、魔が差しちゃったんですね(笑)

コロナ騒がしき現代社会の中で、どこにも行かずに楽しいことをするには“庭にピザ窯”くらい作っても良いだろうと。

Webで「ピザ窯 自作」で検索すると山のような情報が流れ込んできます。

「積むだけで完成ならイケるんじゃね?」ってことで!

――――――

一口にピザ窯と言っても色んな形や色、構造の物がありますよね。

私のイメージにピッタリなのがジブリ映画「魔女の宅急便」でキキがニシンのパイを焼いたオーブンです。

勝手に画像お借りしました。すみませんm(_ _)m

で、検索すると出てくるのはこんな感じ。

最初の二つは思い付きで作るにはかなりハードル高し!

で、三つ目のは積むだけで出来るという簡易なスタイル。

もう選択肢はあるようで無いのです。

とりあえず作ってみたかったので、煉瓦積み上げ方式で作ってみることにしました。

でもキキのオーブンは薪と食べ物を入れるのが同じ場所(一段式)ですよね。

でも(上記の)写真の窯は別々の場所(二段式)になってますよね。どう違うのだろうか?

というかどっちが良いのだろうか?

こればかりは色々読んだだけじゃ分からないし、殆どの例が二段なので、ひと先ず二段でやってみて次の事を考えることにしました。

・・・・・・・・・・

とりあえず、作る物の形が決まりましたので・・・

耐火煉瓦なるものを買うのですが・・・ネットで買うのは簡単です。

でも重量物の搬送ってかなりお高くなる可能性があります。まして我が家は細い坂道の途中のため、仮に大きなトラックで来られた日にゃ家から十数メートル離れた場所に降ろされることだって可能性としてはゼロじゃない。

そう考えました。

とすると、やっぱり自力で店舗に買いに行くのが安全だろうと思い今度は店舗検索。

我が家は横浜市ですが、この界隈でホームセンターというとオリンピック、島忠Homesがまず思い浮かぶのですが、正直品揃えはあんまり良くなさそう。(実際に見に行きましたが数が少なすぎる)

なので農業&DIY等応援系?!大型店舗で探してみると、コメリ、ビバホーム、ジョイフル本田などなどが候補となりました。

■ジョイフル本田・・・神奈川県には無いのと、単価が微妙に高めのためパス

■ビバホーム・・・ここは会員カード持ってるのですが、Webでイマイチ在庫量などが掴めず

■コメリ・・・Webで店舗ごとの在庫数などが分かりとても便利。おまけに単価も少し安い

そんな訳でコメリさんで在庫数100以上ある相模原の店舗に行ってみました。

取り置きサービスもしてるのですが在庫確保のお知らせメールを待っているのがジレッたいと思いアポなし?!で行ってみたのですが・・・実際には既に売れていて欲しい数が残っておらずorz

とんだ無駄足してしまいました(泣)

仕方がないのでその帰り道にビバホームさんに寄り道。

そしたらありました!

ただ大量にあったのはUsed商品。新品は残り数個という状況。

でもねUsed煉瓦安いんです!!

私的に全然問題ないから、とりあえず30個購入。(それ以上カートに乗せるのが心配だったw)

でも全然足りてないので後日追加購入しに行こうと思っておりました。

その翌日、所用で茨城まで行きました。そこにもホームセンターが当然あるわけで、とりあえず覗きに行ってみたところ・・・

ありましたよー(^o^)/

今度は新品でお安いのが。迷わず30個ゲット!

実は普通のサイズの他に大判サイズも欲しかったのですが、正直ここのは高かったのでパス。

帰宅して再度コメリさんのサイトを検索し欲しい枚数がある店舗を見つけ、今度は在庫取り置き依頼して無事にゲットしました。

各お店で店員さんとお話すると「このGWはすごく売れてる」そうな。私もその一人(苦笑)

物が揃っちゃえばあとは積むだけです(のハズです)。

GWの予定と天気予報の丁度いい日に実行と相成りました

(次へつづく)

なんて、いつから思ったのか・・・

さっぱり思い出せないが、恐らく庭に物置小屋建てたいと資料を読み漁ってた5~6年前だろうと思う。

それから、お友達のご実家にお呼ばれした時に目にした自作窯に狂喜し、お友達の別荘の薪ストーブでピザ焼いて貰って乱舞し。

いつしか物置小屋とピザ窯はセットで考えるようになったのでした。

そんなこと思っただけでなかなか実行に移せないと思ってたし、考えはとにかく物置小屋あってのピザ窯だったので単独はあまり考えていなかったというのが本当のところ。

でもね、魔が差しちゃったんですね(笑)

コロナ騒がしき現代社会の中で、どこにも行かずに楽しいことをするには“庭にピザ窯”くらい作っても良いだろうと。

Webで「ピザ窯 自作」で検索すると山のような情報が流れ込んできます。

「積むだけで完成ならイケるんじゃね?」ってことで!

――――――

一口にピザ窯と言っても色んな形や色、構造の物がありますよね。

私のイメージにピッタリなのがジブリ映画「魔女の宅急便」でキキがニシンのパイを焼いたオーブンです。

勝手に画像お借りしました。すみませんm(_ _)m

で、検索すると出てくるのはこんな感じ。

最初の二つは思い付きで作るにはかなりハードル高し!

で、三つ目のは積むだけで出来るという簡易なスタイル。

もう選択肢はあるようで無いのです。

とりあえず作ってみたかったので、煉瓦積み上げ方式で作ってみることにしました。

でもキキのオーブンは薪と食べ物を入れるのが同じ場所(一段式)ですよね。

でも(上記の)写真の窯は別々の場所(二段式)になってますよね。どう違うのだろうか?

というかどっちが良いのだろうか?

こればかりは色々読んだだけじゃ分からないし、殆どの例が二段なので、ひと先ず二段でやってみて次の事を考えることにしました。

・・・・・・・・・・

とりあえず、作る物の形が決まりましたので・・・

耐火煉瓦なるものを買うのですが・・・ネットで買うのは簡単です。

でも重量物の搬送ってかなりお高くなる可能性があります。まして我が家は細い坂道の途中のため、仮に大きなトラックで来られた日にゃ家から十数メートル離れた場所に降ろされることだって可能性としてはゼロじゃない。

そう考えました。

とすると、やっぱり自力で店舗に買いに行くのが安全だろうと思い今度は店舗検索。

我が家は横浜市ですが、この界隈でホームセンターというとオリンピック、島忠Homesがまず思い浮かぶのですが、正直品揃えはあんまり良くなさそう。(実際に見に行きましたが数が少なすぎる)

なので農業&DIY等応援系?!大型店舗で探してみると、コメリ、ビバホーム、ジョイフル本田などなどが候補となりました。

■ジョイフル本田・・・神奈川県には無いのと、単価が微妙に高めのためパス

■ビバホーム・・・ここは会員カード持ってるのですが、Webでイマイチ在庫量などが掴めず

■コメリ・・・Webで店舗ごとの在庫数などが分かりとても便利。おまけに単価も少し安い

そんな訳でコメリさんで在庫数100以上ある相模原の店舗に行ってみました。

取り置きサービスもしてるのですが在庫確保のお知らせメールを待っているのがジレッたいと思いアポなし?!で行ってみたのですが・・・実際には既に売れていて欲しい数が残っておらずorz

とんだ無駄足してしまいました(泣)

仕方がないのでその帰り道にビバホームさんに寄り道。

そしたらありました!

ただ大量にあったのはUsed商品。新品は残り数個という状況。

でもねUsed煉瓦安いんです!!

私的に全然問題ないから、とりあえず30個購入。(それ以上カートに乗せるのが心配だったw)

でも全然足りてないので後日追加購入しに行こうと思っておりました。

その翌日、所用で茨城まで行きました。そこにもホームセンターが当然あるわけで、とりあえず覗きに行ってみたところ・・・

ありましたよー(^o^)/

今度は新品でお安いのが。迷わず30個ゲット!

実は普通のサイズの他に大判サイズも欲しかったのですが、正直ここのは高かったのでパス。

帰宅して再度コメリさんのサイトを検索し欲しい枚数がある店舗を見つけ、今度は在庫取り置き依頼して無事にゲットしました。

各お店で店員さんとお話すると「このGWはすごく売れてる」そうな。私もその一人(苦笑)

物が揃っちゃえばあとは積むだけです(のハズです)。

GWの予定と天気予報の丁度いい日に実行と相成りました

(次へつづく)

2020年03月24日

DIYやるか!【準備編】

もう何年前から考えてるのか忘れてしまいたいくらい手を付けられてない案件があります。

「物置小屋を作ろう!」

企画始めてざっと6年は経っております(^^;;

いまヒマなので準備くらいしてみましょうかね!

という事で、作業を始めるために作業台を作る事にしました(笑)

どんなサイズが良いのかサッパリ見当がつかないのですが、いろいろ物色してみた結果「120cm×70cm」位のサイズの物を作る事にしました。

その道に精通されてる方、もし変えた方が良ければ是非ご指導いただければ幸いですm(_ _)m

ひとまずホームセンターで材料を物色。

土台は2×材を使い、作業面はOSB合板で作る事にしました。

今日行った島忠さんでは「3月は水曜日が木材カット10回まで無料」というのを知り、今日は何を買うかだけ決めて帰宅(笑)

帰宅して簡単に何をどうするか決めようかと思っておりましたら、カミサンに壊れたダイニングテーブルの事を言われまして…

それは以前ご近所さんからいただいた立派なダイニングテーブルの事で、天板だけだったので自分で足を付けて“屋外用”として使ってましたが、屋外に置いといたせいで壊れちゃって、それ以来放置状態だった物です。

そういえばそのままだし、いずれどうにかしなくちゃならない物だし一度見てみる事に。

バラバラです。

これの使えそうな部分だけ使おうと思い、久しぶりに電ノコとインパクト使いました(^.^)

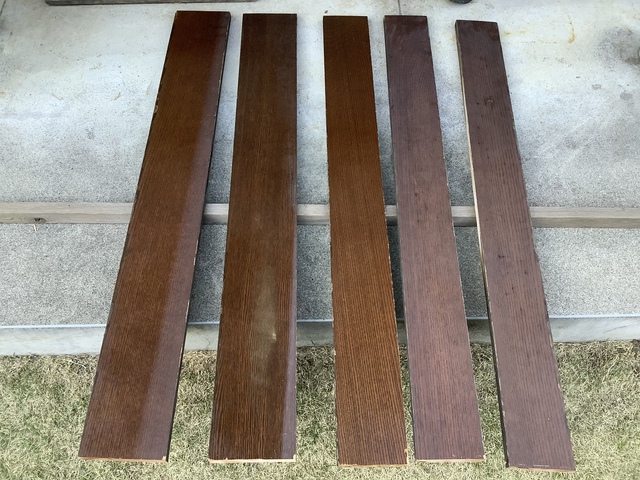

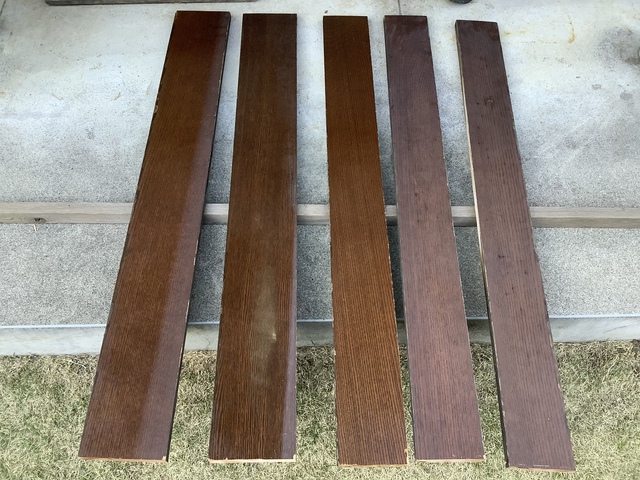

とりあえず長さ120cmを使える所だけ抜き出してみたら

これだけ取れました。

これを合板の代わりにします。合板のように真っ平な作業台ではなくスノコのような形状で。

その方がクランプを使ったり出来るらしい(未知❣️)

てな訳で、水洗いして乾燥中!

さて明日はどういう事になりますやら(o^^o)

「物置小屋を作ろう!」

企画始めてざっと6年は経っております(^^;;

いまヒマなので準備くらいしてみましょうかね!

という事で、作業を始めるために作業台を作る事にしました(笑)

どんなサイズが良いのかサッパリ見当がつかないのですが、いろいろ物色してみた結果「120cm×70cm」位のサイズの物を作る事にしました。

その道に精通されてる方、もし変えた方が良ければ是非ご指導いただければ幸いですm(_ _)m

ひとまずホームセンターで材料を物色。

土台は2×材を使い、作業面はOSB合板で作る事にしました。

今日行った島忠さんでは「3月は水曜日が木材カット10回まで無料」というのを知り、今日は何を買うかだけ決めて帰宅(笑)

帰宅して簡単に何をどうするか決めようかと思っておりましたら、カミサンに壊れたダイニングテーブルの事を言われまして…

それは以前ご近所さんからいただいた立派なダイニングテーブルの事で、天板だけだったので自分で足を付けて“屋外用”として使ってましたが、屋外に置いといたせいで壊れちゃって、それ以来放置状態だった物です。

そういえばそのままだし、いずれどうにかしなくちゃならない物だし一度見てみる事に。

バラバラです。

これの使えそうな部分だけ使おうと思い、久しぶりに電ノコとインパクト使いました(^.^)

とりあえず長さ120cmを使える所だけ抜き出してみたら

これだけ取れました。

これを合板の代わりにします。合板のように真っ平な作業台ではなくスノコのような形状で。

その方がクランプを使ったり出来るらしい(未知❣️)

てな訳で、水洗いして乾燥中!

さて明日はどういう事になりますやら(o^^o)

2017年02月04日

アシの修理(1)

先日壊れたトランペットのスタンドをご紹介しました。

その修理をするための道具を、お友達が貸してくれることになったので、やってみることにしました。

結局「溶接はやめた方が良い」というアドヴァイスをいただき、残ったものの長さを調節してねじ切りをすることに。

それも一番効率的な方法を教えて頂きました。

長さを調節する必要があるので、折れてない2本を短くします。

ネジの部分を全部落として、改めてネジ切りしようと。

そしたら、そこへ更にアドヴァイスが!

「ネジじゃない方を切れば、簡単でしょ」と。

うおー! 目からウロコとは良く言ったもんだ(^^)

落ち着いて考えれば当然の事にも思うのですが、なかなか頭が切り替わりません!

という訳で、折れた1本はネジ切りのみ。折れてない2本は長さを揃えることに相成りました。

早速、長さ調節です。

この折れた1本、このままネジ切りしても良いんでしょうけど、綺麗じゃないから折れ残った部分は削りましょうかね。

自転車でも一緒に遊んで貰ってるdolaさんにグラインダーを貸してもらいました。

dolaちゃん、ありがとう!

削る用と切る用の歯もセットでお借りしました。

まずは折れたヤツの出っ張った部分を削ります。

グラインダーを初めて使ったのですが、結構な重さでスゴイ振動なの(@o@;)

筋肉付きそうでした(笑)

パワーあるから、あんな棒切れ削るのは容易いもんですね。

出来たー!

って、後ピンで良く見えません。すみません(泣)

今度は残りの2本をカットします。

6㎜分あるので、まずはカットから。

ホントは万力で固定してやった方が良いんでしょうけど、万力ないし(買わなきゃw)この位なら大丈夫だろうと手で持ってやりました。

そしたらね、切られてる方の金属がどんどん熱くなってくるんです。

あっという間に切れるんですが、そのあっという間にアツアツになりました。

このガムテープのあたりを持ってましたが、熱くて思わず作業を止めてしまった。

カット出来たら、一本ずつ切り口を綺麗にして完成です!

カットした方はゴムのカバーしちゃうから問題なし。

元々の姿に見えますよね~♪

これにて最初の工程は終了です。

次はネジ切り。

こちらも楽しみです!

その修理をするための道具を、お友達が貸してくれることになったので、やってみることにしました。

結局「溶接はやめた方が良い」というアドヴァイスをいただき、残ったものの長さを調節してねじ切りをすることに。

それも一番効率的な方法を教えて頂きました。

長さを調節する必要があるので、折れてない2本を短くします。

ネジの部分を全部落として、改めてネジ切りしようと。

そしたら、そこへ更にアドヴァイスが!

「ネジじゃない方を切れば、簡単でしょ」と。

うおー! 目からウロコとは良く言ったもんだ(^^)

落ち着いて考えれば当然の事にも思うのですが、なかなか頭が切り替わりません!

という訳で、折れた1本はネジ切りのみ。折れてない2本は長さを揃えることに相成りました。

早速、長さ調節です。

この折れた1本、このままネジ切りしても良いんでしょうけど、綺麗じゃないから折れ残った部分は削りましょうかね。

自転車でも一緒に遊んで貰ってるdolaさんにグラインダーを貸してもらいました。

dolaちゃん、ありがとう!

削る用と切る用の歯もセットでお借りしました。

まずは折れたヤツの出っ張った部分を削ります。

グラインダーを初めて使ったのですが、結構な重さでスゴイ振動なの(@o@;)

筋肉付きそうでした(笑)

パワーあるから、あんな棒切れ削るのは容易いもんですね。

出来たー!

って、後ピンで良く見えません。すみません(泣)

今度は残りの2本をカットします。

6㎜分あるので、まずはカットから。

ホントは万力で固定してやった方が良いんでしょうけど、万力ないし(買わなきゃw)この位なら大丈夫だろうと手で持ってやりました。

そしたらね、切られてる方の金属がどんどん熱くなってくるんです。

あっという間に切れるんですが、そのあっという間にアツアツになりました。

このガムテープのあたりを持ってましたが、熱くて思わず作業を止めてしまった。

カット出来たら、一本ずつ切り口を綺麗にして完成です!

カットした方はゴムのカバーしちゃうから問題なし。

元々の姿に見えますよね~♪

これにて最初の工程は終了です。

次はネジ切り。

こちらも楽しみです!

2017年01月17日

アシが折れた!

これ、なーんだ?

これはトランペットのスタンドです。

オーケストラで主に使う道具です。

先日、仕事の現場でいつものように準備をしておりまして、このスタンドも用意しました。

その日持っていた手からホロっと落としてしまいました。そしたら!

3本あるうちの1本の足が折れてしまった(@-@;)

参っちゃったよー、まったく。

これ自体は5-6,000円位なんですが、直せば使えそうなのに新しく買うのは何かくやしい(苦笑)

ということで直してみることにしました。

DIYショップで物色すること30分。

これが一番使えそう!ということで購入。

つぶれた穴のネジを取り外す道具なんですが、状況は似てるだろうと思い…約1,500円也。

まずドリル部でネジ穴に残ってしまったネジ(正確には足の一部)に穴を開けます。

※必死だったのかやってる最中の写真無し。写真は穴開け終了の状況(汗)

今度は開けた穴にネジ部をしっかり喰いつくまで回し入れます。

喰いついたことを確認し、ゆっくり回してみたら~

見事に取れました!!

やったねー(^o^)/

とりあえずやってみるもんですね。超達成感!(笑)

あとはどうやって直すか考えねばです。

自分で使うのではなく、他人様が使うので中途半端に直すの訳にはいきませんので。

溶接・・・やっちゃう?(爆)

あー、またやってみたい病が発症したー(^^;)

これはトランペットのスタンドです。

オーケストラで主に使う道具です。

先日、仕事の現場でいつものように準備をしておりまして、このスタンドも用意しました。

その日持っていた手からホロっと落としてしまいました。そしたら!

3本あるうちの1本の足が折れてしまった(@-@;)

参っちゃったよー、まったく。

これ自体は5-6,000円位なんですが、直せば使えそうなのに新しく買うのは何かくやしい(苦笑)

ということで直してみることにしました。

DIYショップで物色すること30分。

これが一番使えそう!ということで購入。

つぶれた穴のネジを取り外す道具なんですが、状況は似てるだろうと思い…約1,500円也。

まずドリル部でネジ穴に残ってしまったネジ(正確には足の一部)に穴を開けます。

※必死だったのかやってる最中の写真無し。写真は穴開け終了の状況(汗)

今度は開けた穴にネジ部をしっかり喰いつくまで回し入れます。

喰いついたことを確認し、ゆっくり回してみたら~

見事に取れました!!

やったねー(^o^)/

とりあえずやってみるもんですね。超達成感!(笑)

あとはどうやって直すか考えねばです。

自分で使うのではなく、他人様が使うので中途半端に直すの訳にはいきませんので。

溶接・・・やっちゃう?(爆)

あー、またやってみたい病が発症したー(^^;)

2016年05月25日

準備(1)

いよいよ本体の作業のことを考えないといけません。

そういや5月中に建てちゃえなんて思ってたなー(無理!)

先ずは建設予定地の整備からです。

3年前に直ぐに建てちゃえばなんの問題もなかったんですけど・・・あとの祭りなんで(汗)

色んな物がごちゃごちゃと置かれています。

更にドクダミが増殖し、芝生もぐいぐい攻めて来ています。

このままの状態の上に建設しても良いかどうか分かりませんが、私は嫌なので撤去することにしました。

このドクダミも芝生も地下茎で伸びていくので、結構掘らねばならず大変でした。

ここまででドクダミは一応撤去完了。

続いて芝生です。

何だか勿体ないような気がしちゃうんですがねー!

やっつけました。

で、実際に作ろうと思っている物がどの位の位置になるかを測ってみました。

見にくいですが右に白い線がうっすら見えると思いますが、そこが建物が建つ前面の位置になります。

(作業のために後ろにもスペースが必要なので、必然的に前になる)

なんだよー、全然足りないじゃーん!!

てなわけで作業続行!

何とかしました。

この作業は手にくるんですよ。

手にマメが出来ないように気を付けてやってますが、両手のひらのあちこちが剥けそうでコワイ(苦笑)

一応必要最小限のスペースは作りましたが、ちょっと前に出過ぎな感じがします。

もうちょっと長くして奥行きを減らそうかな?

このスペースに置いて妙じゃない小屋の寸法を、もう一度考え直してみる必要があると感じました。

何せまだ設計図的なものは何もないのでorz

要・検討ということで!

そういや5月中に建てちゃえなんて思ってたなー(無理!)

先ずは建設予定地の整備からです。

3年前に直ぐに建てちゃえばなんの問題もなかったんですけど・・・あとの祭りなんで(汗)

色んな物がごちゃごちゃと置かれています。

更にドクダミが増殖し、芝生もぐいぐい攻めて来ています。

このままの状態の上に建設しても良いかどうか分かりませんが、私は嫌なので撤去することにしました。

このドクダミも芝生も地下茎で伸びていくので、結構掘らねばならず大変でした。

ここまででドクダミは一応撤去完了。

続いて芝生です。

何だか勿体ないような気がしちゃうんですがねー!

やっつけました。

で、実際に作ろうと思っている物がどの位の位置になるかを測ってみました。

見にくいですが右に白い線がうっすら見えると思いますが、そこが建物が建つ前面の位置になります。

(作業のために後ろにもスペースが必要なので、必然的に前になる)

なんだよー、全然足りないじゃーん!!

てなわけで作業続行!

何とかしました。

この作業は手にくるんですよ。

手にマメが出来ないように気を付けてやってますが、両手のひらのあちこちが剥けそうでコワイ(苦笑)

一応必要最小限のスペースは作りましたが、ちょっと前に出過ぎな感じがします。

もうちょっと長くして奥行きを減らそうかな?

このスペースに置いて妙じゃない小屋の寸法を、もう一度考え直してみる必要があると感じました。

何せまだ設計図的なものは何もないのでorz

要・検討ということで!

2016年05月19日

物置小屋を建てよう(5)

昨日、失意の投稿をしたばかりですが・・・

まあ言ってるほどに落ち込んでもおりませんで。

昨日、反ってしまった扉のニスを塗っていなかった裏側にニスを塗りました。

どうなるものでもないだろうと思いつつ。

それを今朝、見てみました。

するとどうでしょう!!

反りが直ってるー!!

本体に合わせてみると

いやあまさかとは思いましたが、まさかこんなことになるとは思っていませんでした)^o^(

ただ完全に反りが無くなった訳ではないため反対側は少し空いてしまうのですが、もういいんじゃない?

ってことで蝶番を取り付けちゃいました!

風でバタバタ開いたりしたら嫌なので、マグネットキャッチもお取り付け~

ちょいと寸法間違えて余計な穴開けちゃいました(苦笑)

アンティーク調の取っ手も取り付け完了!

おかげさまで物もちゃんと入ります。

やっぱり棚が一段くらいあっても良さそうだなあ・・・

不十分だと怒られるかもしれませんが、もういいの!

ここに時間を沢山取られたくないので、これにて完成とします(^^)/

さあ、いよいよ物置小屋の準備です。

頑張りまーす!!

まあ言ってるほどに落ち込んでもおりませんで。

昨日、反ってしまった扉のニスを塗っていなかった裏側にニスを塗りました。

どうなるものでもないだろうと思いつつ。

それを今朝、見てみました。

するとどうでしょう!!

反りが直ってるー!!

本体に合わせてみると

いやあまさかとは思いましたが、まさかこんなことになるとは思っていませんでした)^o^(

ただ完全に反りが無くなった訳ではないため反対側は少し空いてしまうのですが、もういいんじゃない?

ってことで蝶番を取り付けちゃいました!

風でバタバタ開いたりしたら嫌なので、マグネットキャッチもお取り付け~

ちょいと寸法間違えて余計な穴開けちゃいました(苦笑)

アンティーク調の取っ手も取り付け完了!

おかげさまで物もちゃんと入ります。

やっぱり棚が一段くらいあっても良さそうだなあ・・・

不十分だと怒られるかもしれませんが、もういいの!

ここに時間を沢山取られたくないので、これにて完成とします(^^)/

さあ、いよいよ物置小屋の準備です。

頑張りまーす!!

2016年05月18日

物置小屋を建てよう(4)

前回、屋根葺きを終えて何となく達成感いっぱいだったため、中断していた物入れの前扉の作成を(仕方なくw)しました。

材料は杉材です。

当初3×4㎝の角材で四角い枠を作り、その枠の中に板をはめる感じで作ろうと思っていました。(写真の一番右がその角材)

でも、いざ合わせてみると3×4って結構分厚いトビラだなぁと思いまして・・・

急きょ設計変更!

角材を半分に割って(厚み1.5㎝)、その枠に板を直接固定するという形にしました。

材料がちょっと足りなかったけど、切れ端を継ぎ足して何とかなりました。

決めたは良いが、角材を半分にすることがとても大変でした(^^;)

長い辺は80cmなので、ノコギリで切れるか超不安。

まあ電ノコはもっと不安でしたが、どうせダメなら楽な方でやろうと思い(笑)電ノコで切りました。

そして見事に失敗しましたorz

仕方がないのでカンナで厚み調節!

多少のデコボコはDIYの良さってことで勘弁して貰おう(^^)

材料を全部切り出したら、あとは接合するだけです。

こんな感じ。いいんじゃなーい!

全体にサンドペーパーをかけて防腐材を塗って1日目が終了。

次の日、本塗りをしました。

本体と同じホワイトを、正面の枠と内側になる裏部分に。

この正面の枠の内側を違う色にしようと思っておりました。

茶色系にしたいなーと思っていたのですが、こうして見てみると結構面積がありますよね。

茶色が重い感じになりそうなので、神様に相談してみたところ・・・ホワイトになりました(苦笑)

でも全く同じホワイトじゃ本当に百葉箱にしか見えなくなっちゃう!

そこで神様のお告げ!

「薄めた塗料をぬってタオルで拭くといい感じになるらしい」と。

以前、テレビでそういうのをやってるところを見たらしいので、やってみることにしました。

今回の塗料は水溶性なので水で希釈します。

それを塗って

タオルで拭いて

出来上がり―

色の濃さは重ね塗りの回数でどうにでもなりますし、薄く塗ればもっと木目を見せることも可能です。

結構良い感じになりましたね。さすが神様!(爆)

そして最後にニスを塗って完成です。

日光や雨風に晒される外側に塗ればいいかと思いまして、油性ニスをしっかり塗って乾燥させました。

それを今朝確認してみました。

すると!!!!!!

トビラが反ってるーーーーー!!!

なんじゃこりゃー???

このまま付けて良いわけがありません。

何これ?ニスが収縮して反ったってこと?

昨日の雨にちょっと濡れたから、塗ってない方が水分を吸って膨張したってこと?

その両方?

訳が分からずWebで検索してみました。「DIY 塗料 ニス 反り」と。

そしたらとあるサイトにこんなことが書いてありました。

――――――――――

反りの増大に注意

製作中は反りがなかったにも拘わらず後で反りが出てしまったという事がある。

これは乾燥が充分であっても起こりうることで、一言で言うと表裏で異なった仕上げ処理をした場合である。

ここで言う仕上げ処理とは、塗装、紙貼り、壁紙貼り、突き板貼りなどを指す。

それぞれの仕上げには仕上げに使う材料の収縮率や水分の吸収率が異なることにより、表裏で違った仕上げをすると、収縮率の違いが発生し反りに繋がる。

例えば塗装を例にあげると、表面は油性ニス仕上げとし裏側は見えないからといって無光沢の水性塗料を塗ると、油性ニスと水性塗料の乾燥時の収縮率の違いと乾燥後の水分の吸収率が水性塗料のほうが大きいことからニスを塗った表面が凹むように反ってくる。

扉などにこのような処理をすると致命的なことになる。

従って大きな反り防止の補強が入らない1枚板(合板で作る扉が代表的)の場合には、無条件で表裏とも同じ仕上げにしないといけない。

――――――――――(VIC’S D.I.Y.さまより転載)

見事にダメの見本みたいなことをやってしまったということですね。はあぁ~・・・

おかげさまでやり直し決定です。

材料も塗料もちょうど良く終わったのに!!

何事も勉強ですな。

頑張ります(- 。-;)

材料は杉材です。

当初3×4㎝の角材で四角い枠を作り、その枠の中に板をはめる感じで作ろうと思っていました。(写真の一番右がその角材)

でも、いざ合わせてみると3×4って結構分厚いトビラだなぁと思いまして・・・

急きょ設計変更!

角材を半分に割って(厚み1.5㎝)、その枠に板を直接固定するという形にしました。

材料がちょっと足りなかったけど、切れ端を継ぎ足して何とかなりました。

決めたは良いが、角材を半分にすることがとても大変でした(^^;)

長い辺は80cmなので、ノコギリで切れるか超不安。

まあ電ノコはもっと不安でしたが、どうせダメなら楽な方でやろうと思い(笑)電ノコで切りました。

そして見事に失敗しましたorz

仕方がないのでカンナで厚み調節!

多少のデコボコはDIYの良さってことで勘弁して貰おう(^^)

材料を全部切り出したら、あとは接合するだけです。

こんな感じ。いいんじゃなーい!

全体にサンドペーパーをかけて防腐材を塗って1日目が終了。

次の日、本塗りをしました。

本体と同じホワイトを、正面の枠と内側になる裏部分に。

この正面の枠の内側を違う色にしようと思っておりました。

茶色系にしたいなーと思っていたのですが、こうして見てみると結構面積がありますよね。

茶色が重い感じになりそうなので、神様に相談してみたところ・・・ホワイトになりました(苦笑)

でも全く同じホワイトじゃ本当に百葉箱にしか見えなくなっちゃう!

そこで神様のお告げ!

「薄めた塗料をぬってタオルで拭くといい感じになるらしい」と。

以前、テレビでそういうのをやってるところを見たらしいので、やってみることにしました。

今回の塗料は水溶性なので水で希釈します。

それを塗って

タオルで拭いて

出来上がり―

色の濃さは重ね塗りの回数でどうにでもなりますし、薄く塗ればもっと木目を見せることも可能です。

結構良い感じになりましたね。さすが神様!(爆)

そして最後にニスを塗って完成です。

日光や雨風に晒される外側に塗ればいいかと思いまして、油性ニスをしっかり塗って乾燥させました。

それを今朝確認してみました。

すると!!!!!!

トビラが反ってるーーーーー!!!

なんじゃこりゃー???

このまま付けて良いわけがありません。

何これ?ニスが収縮して反ったってこと?

昨日の雨にちょっと濡れたから、塗ってない方が水分を吸って膨張したってこと?

その両方?

訳が分からずWebで検索してみました。「DIY 塗料 ニス 反り」と。

そしたらとあるサイトにこんなことが書いてありました。

――――――――――

反りの増大に注意

製作中は反りがなかったにも拘わらず後で反りが出てしまったという事がある。

これは乾燥が充分であっても起こりうることで、一言で言うと表裏で異なった仕上げ処理をした場合である。

ここで言う仕上げ処理とは、塗装、紙貼り、壁紙貼り、突き板貼りなどを指す。

それぞれの仕上げには仕上げに使う材料の収縮率や水分の吸収率が異なることにより、表裏で違った仕上げをすると、収縮率の違いが発生し反りに繋がる。

例えば塗装を例にあげると、表面は油性ニス仕上げとし裏側は見えないからといって無光沢の水性塗料を塗ると、油性ニスと水性塗料の乾燥時の収縮率の違いと乾燥後の水分の吸収率が水性塗料のほうが大きいことからニスを塗った表面が凹むように反ってくる。

扉などにこのような処理をすると致命的なことになる。

従って大きな反り防止の補強が入らない1枚板(合板で作る扉が代表的)の場合には、無条件で表裏とも同じ仕上げにしないといけない。

――――――――――(VIC’S D.I.Y.さまより転載)

見事にダメの見本みたいなことをやってしまったということですね。はあぁ~・・・

おかげさまでやり直し決定です。

材料も塗料もちょうど良く終わったのに!!

何事も勉強ですな。

頑張ります(- 。-;)

2016年04月26日

物置小屋を建てよう(3)

小屋のイメージは大体出来てきました。

どんなものを使って作るのかも、詳しく決めてませんが何となく分かってきました。

そこへ「いきなり本番じゃなくて練習した方がいいから、立水栓の横に物入れ作って」と、天からのオーダーが!

天の神様曰く

「どんなのが欲しいか、設計図を書いて進ぜよう」

ということでいただきました~設計図~!

まあ・・・(- o -;)

どんな物が欲しいか検討は付きました。

しゃーないので、練習のつもりで作成にとりかかりました。

とりあえず小屋で使う2×材を扱ってみたかったので、1×1を骨組みにしてあとは杉材などを現場合わせで!

材料も使ってみないと分からないことが沢山ありますからね。

途中はすっ飛ばさせて頂いて、骨組みまで出来ました。

小屋と同じ片流れの屋根で、横は百葉箱みたいな形状にしました。

これに塗装してルーフィングします。

塗装もサンドペーパーかけて、下塗りしてって結構手間と時間がかかりますね。

すみません。ここも間の写真無しorz

塗装も済ませ、適当過ぎて隙間だらけだった部分はコーキング材で全部埋め(笑)、いよいよルーフィングです。

防水シートを計り売りで買ってきました。

サイズに合わせてカットして・・・あれ?どっちが上だ?

分かりません!!

でも普通に考えたて貼った状態でメーカー名が見えるのが表だろうと思い、そのまま貼っちゃいました。

でも、それで良かったみたいです(苦笑)

その上にアスファルトシングルを貼ります。

これ、カッターで切れるって言うから・・・まあ、ほかの物に比べたら柔らかいですよ。

でもねリノリウム切るくらいのカッターじゃ大変でした。

一応、色んな書物を読み漁ったのでやり方だけは分かってましたが、なかなか大変な作業でした。

シングル材用の接着剤が大きくて高いのしか売ってなかったので、今回はセメダインの外用で代用。

接着剤使いながら釘打ちします。

この白い線の上に釘を打ちます。

打ちすぎも良くないらしい。

そしてルーフィング終了。

立水栓の横に置いてみました。

なんとかなってるね。

あとは内部の防水加工…と言ってもニス塗るくらいですけど、そして前扉を付けたら完了です。

チマチマちょっとずつやってるので、もうちょっと時間かかりそうです。

今回の練習で分かったこと。

・ノコギリは難しい

歯の厚み分の違いが、後々大きな問題に発展しそうで怖いです。

特に丸ノコは後悔してる間もなく切れちゃうので用心用心。

・インパクトは必須

家庭用のドリル(みたいの)があったので、それでコーススレッドねじ込みましたが、トルクが無いとダメなのね。

もっと厚い材に打ち込むには非力すぎました。

最初ちょっと“えー!?”って思いましたが、意外とやってみて分かったことが多く、天の神様に感謝です。(爆)

小屋作りの際には、まず材料は寸法通りに切って貰ってから始めることにしました!

大きな物は危ないです(^^;)

また完成したらお披露目しますね~♪

どんなものを使って作るのかも、詳しく決めてませんが何となく分かってきました。

そこへ「いきなり本番じゃなくて練習した方がいいから、立水栓の横に物入れ作って」と、天からのオーダーが!

天の神様曰く

「どんなのが欲しいか、設計図を書いて進ぜよう」

ということでいただきました~設計図~!

まあ・・・(- o -;)

どんな物が欲しいか検討は付きました。

しゃーないので、練習のつもりで作成にとりかかりました。

とりあえず小屋で使う2×材を扱ってみたかったので、1×1を骨組みにしてあとは杉材などを現場合わせで!

材料も使ってみないと分からないことが沢山ありますからね。

途中はすっ飛ばさせて頂いて、骨組みまで出来ました。

小屋と同じ片流れの屋根で、横は百葉箱みたいな形状にしました。

これに塗装してルーフィングします。

塗装もサンドペーパーかけて、下塗りしてって結構手間と時間がかかりますね。

すみません。ここも間の写真無しorz

塗装も済ませ、適当過ぎて隙間だらけだった部分はコーキング材で全部埋め(笑)、いよいよルーフィングです。

防水シートを計り売りで買ってきました。

サイズに合わせてカットして・・・あれ?どっちが上だ?

分かりません!!

でも普通に考えたて貼った状態でメーカー名が見えるのが表だろうと思い、そのまま貼っちゃいました。

でも、それで良かったみたいです(苦笑)

その上にアスファルトシングルを貼ります。

これ、カッターで切れるって言うから・・・まあ、ほかの物に比べたら柔らかいですよ。

でもねリノリウム切るくらいのカッターじゃ大変でした。

一応、色んな書物を読み漁ったのでやり方だけは分かってましたが、なかなか大変な作業でした。

シングル材用の接着剤が大きくて高いのしか売ってなかったので、今回はセメダインの外用で代用。

接着剤使いながら釘打ちします。

この白い線の上に釘を打ちます。

打ちすぎも良くないらしい。

そしてルーフィング終了。

立水栓の横に置いてみました。

なんとかなってるね。

あとは内部の防水加工…と言ってもニス塗るくらいですけど、そして前扉を付けたら完了です。

チマチマちょっとずつやってるので、もうちょっと時間かかりそうです。

今回の練習で分かったこと。

・ノコギリは難しい

歯の厚み分の違いが、後々大きな問題に発展しそうで怖いです。

特に丸ノコは後悔してる間もなく切れちゃうので用心用心。

・インパクトは必須

家庭用のドリル(みたいの)があったので、それでコーススレッドねじ込みましたが、トルクが無いとダメなのね。

もっと厚い材に打ち込むには非力すぎました。

最初ちょっと“えー!?”って思いましたが、意外とやってみて分かったことが多く、天の神様に感謝です。(爆)

小屋作りの際には、まず材料は寸法通りに切って貰ってから始めることにしました!

大きな物は危ないです(^^;)

また完成したらお披露目しますね~♪